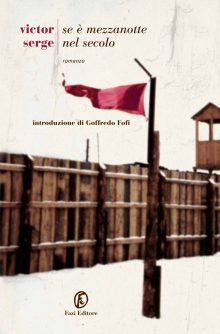

Da Claudio Cherin riceviamo V. Serge, Se è mezzanotte nel secolo.

Prima di Koestler e Solženicyn a tratteggiare un ritratto della Russia staliniana, come una macchina capace di annientare uomini, corpi e anime, c’era Victor Serge.

Lo scrittore ha conosciuto Lenin, Gramsci e Lukacs; ha aderito all’opposizione di sinistra di Trotzkij, finché, espulso dal partito, arrestato e non è stato costretto a fuggire all’estero. È morto in miseria a Città del Messico nel 1947, sul sedile posteriore di un taxi a causa di un infarto, che ha dato adito a più di un sospetto che si trattasse invece di omicidio.

Uno dei suoi romanzi si intitola Se è mezzanotte nel secolo e racconta quello che l’Europa non poteva neanche immaginare: i gulag.

Il romanzo racconta la storia di Mikhail Iovanovič Kostrov, che ha una moglie e una figlia, e insegna all’università materialismo storico. All’inizio della storia, l’uomo sta tenendo un corso sulla Rivoluzione francese. Ha capito che presto verrà arrestato, non importa per quale colpa.

In effetti, poco dopo lo prelevano e lo rinchiudono in un’enorme cella fatiscente, che condivide con altri detenuti. Ognuno di loro è lì per una colpa precisa, solo Mikhail sembra non averne una. Solo quando sarà trasferito in una cella singola, a Kostrov verrà da rimpiangere quella compagnia. Quell’umanità con cui condividere le stesse pene e il bisogno di libertà.

Presto lo scorrere del tempo non ha più senso, per lui. Dopo un malore, Mikhail scopre che l’hanno arrestato per ciò che aveva scritto a un amico, poche righe in affermava che «la collettivizzazione, nelle sue forme attuali, con le violenze e il disordine, porterà i contadini a schierarsi contro la dittatura del proletariato».

Durante un interrogatorio Mikhail viene presto anche a sapere che anche le sue lezioni all’università si percepiva quell’idea di «propaganda controrivoluzionaria». Gli inquisitori gli indicano dei complici, gli mostrano le loro confessioni.

Come spesso è accaduto ad altri prima di lui, Mikhail inizia ad analizzare quanto ha detto e giunge alla convinzione che «una malvagia piccola-borghesia ci perseguita anche quando ci arrendiamo. Teme il nostro passato, i nostri silenzi. Quando cediamo, immagina che la si voglia ingannare… Gli uomini del ’17 e del ’20 non le sembreranno mai abbastanza castrati. Hanno sfiorato la terra promessa, assaporato il pane nuovo, superato le prove del fuoco, della fame e della certezza: sono segnati per sempre».

Così, stremato, decide di scrivere al Comitato Centrale, facendo autocritica (“atto di sottomissione”): in cuor suo, si dà del mascalzone. E si convince di aver frainteso, essere andato oltre i limiti consentiti dal comune modo di interpretare la realtà.

Michail Ivanovic Kostrov, “membro del partito dal 1917”, viene poi spedito nell’estremo nord, a Cernoe, dopo otto mesi di prigione. Lì viene accolto calorosamente, ma non rivela ai nuovi compagni di aver abiurato. Ad accoglierlo c’è un gruppo di detenuti politici, che da sette mesi si nutrono solo di zuppa di cavoli e pane di segala. Aspettano con ansia l’arrivo della primavera e del sole, che lì è uno sbuffo del cielo da diversi mesi, tutto è coperto di neve.

Michail Ivanovic si ritrova così davanti a diversi controrivoluzionari, considerati tali solo per aver tentato di ragionare con la propria testa e, così facendo, hanno finito per criticato la linea del Partito, a volte senza nemmeno saperlo.

Michail Ivanovic viene a sapere che tra loro c’è il ricordo di un uomo, ormai morto, finito a scontare lì la sua pena solo perché aveva inutilmente sperato di «veder saltare in aria una prigione socialista, una sola, non chiedo di più alla rivoluzione permanente».

Sempre in una di quelle discussioni Michail Ivanovic viene a sapere che uno di loro è convinto che: «Stalin ha reso un buon servizio a Hitler allontanando le classi medie dal comunismo con l’incubo della collettivizzazione forzata… Hitler, allontanando dall’Europa la possibilità del socialismo, renderà un buon servizio a Stalin… Questi becchini sono fatti per capirsi».

Un altro ancora nasconde un libro di Trotsky, dopo averne raschiato il nome dalla copertina.

Pur essendo vivi, molti di loro sono in realtà sbiaditi: la paura, il logoramento psichico a cui sono sottoposti, l’attesa snervante li ha resi fantasmi. Condannati a morire nell’anonimato solo perché avversari del regime. Finiscono per svaniscono come se non fossero mai nati.

Ben presto, i detenuti iniziano a parlare con Michail Ivanovic anche del fatto che, per spiegare il fallimento della politica economica, il regime stalinista parla di sabotaggio e tradimento. Tutti possono essere considerati traditori e/o spie.

Per questo avvengono espulsioni dal Partito e la mistificazione della verità.

Gli uomini patiscono in silenzio, certi che «la dialettica della storia ci costringe, in questo momento, ad essere sotto la ruota. La vita continua, per merito nostro: le vittorie ricominceranno quando noi non ci saremo».

Nonostante le persecuzioni più frequenti ‒ gli si toglie il lavoro, li si accusa di sabotaggio, li si fa spiare ‒ c’è chi crede ancora nel futuro; perché in fondo: «carcerieri e prigionieri, siamo ancora nello stesso partito: l’unico partito della Rivoluzione; essi lo degradano, lo portano alla sconfitta, noi resistiamo per salvarlo, malgrado loro… Dobbiamo guarire il partito ad ogni costo. Poco importa che ci calpesti, se potremo resuscitare domani».

Michail Ivanovic cede di nuovo: non denuncia i compagni, ma si presta a parlare delle idee che circolano. Approfittando del sovraffollamento, che costringe a rinchiudere i prigionieri in carceri improvvisate, il più giovane, Rodion, riesce a fuggire (e qualcuno, fra i capi e i sottocapi dovrà pagare per questo).

Il finale è sulla fuga avventurosa di Rodion, che rischia di morire e trova aiuti imprevisti.

Michail Ivanovic è l’eroe tragico per eccellenza: vacilla perché gli altri lo opprimono, lo vessano. E alla fine rappresenta le debolezze umane. Crede in una causa superata e per questo finisce nel fango, ma questo non fa di lui né un personaggio ottocentesco, che avrebbe trovato nel suicidio una fine degna o nella follia, in linea con altri antieroi della letteratura russa. Michail Ivanovic, pur piegandosi rimane un grande uomo, perché ha preso in mano il suo destino, ha scelto di contribuire alla costruzione di un nuovo ordine. E purtroppo ha finito per perdere. Ma nonostante tutto rimane. E si adegua al suo destino.

Dalla presentazione dell’editore:

Anarchico, bolscevico, trotzkista, perseguitato e costretto alla fuga per tutta la vita, Victor Serge è stato uno dei protagonisti dei movimenti rivoluzionari della prima metà del ’900.

Le sue opere sono dei classici dal respiro universale e di grande attualità nella condanna di ogni forma di tortura, di oppressione e di totalitarismo.

Sono uomini e donne deportati in Siberia i protagonisti del romanzo, e le storie di questi trotzkisti – che si incontrano in uno sperduto villaggio ai confini del mondo, si legano di amicizia, si confrontano, si amano – ci raccontano gli anni strazianti in cui tanti, come Serge, furono imprigionati a causa della loro aperta opposizione al regime staliniano. Sono uno spaccato, a forti tinte autobiografiche, del mondo di brutalità dove Stalin ha già rinnegato gli ideali di una rivoluzione che si è appena messa in moto e l’onesto credo in un mondo migliore dei bolscevichi della prima ora è totalmente tradito dal cinismo e dalla crudeltà degli uomini che tengono le redini del potere.

Pubblicato per la prima volta nel 1940, Se è mezzanotte nel secolo precede di anni le opere di Koestler e Solgenitsyn e offre un ritratto della Russia staliniana come di una macchina atta ad annientare uomini, corpi e anime. In un paese dove gli avversari del regime muoiono nell’anonimato svanendo come se non fossero mai nati, Serge, uno dei primi a far sentire la propria voce, svela con fermezza e coraggio l’uso della tortura fisica e psicologica, restituendo loro un nome e un volto e salvandoli dall’oblio del silenzio.