Roberto Cornetta, come promesso, ci manda un’altra poesia di Natale di Iosif Brodskij e un suo bel commento.

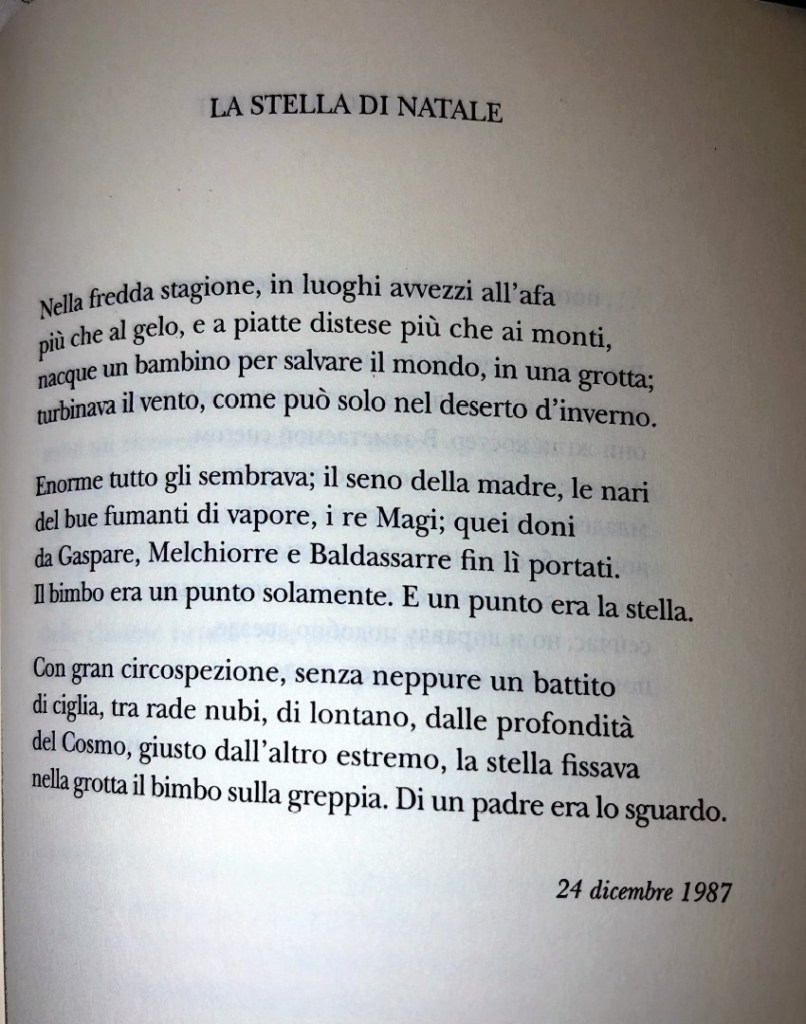

Quando scrive La stella di Natale nel 1987, Brodskij è ormai lontano dalla tensione dell’attesa che aveva animato 24 dicembre 1972. Quella poesia abitava la vigilia, il tempo sospeso prima dell’evento; questa della maturità si colloca invece nel pieno della manifestazione, quando la stella già risplende sulla grotta. Non è più il tempo dell’anticipazione inquieta, ma quello di una contemplazione compiuta. Il poeta guarda alla Natività non più dall’esterno del mistero che sta per accadere, ma dall’interno di un evento già realizzato.

In un’intervista a Peter Vail, in occasione dell’edizione inglese di The Nativity Poems, Brodskij racconta l’origine di questa fedeltà annuale al Natale: fin da quando ha iniziato a scrivere seriamente poesia, ha cercato di comporne una per ogni Natale, come una sorta di augurio di compleanno. Non si tratta, però, di una devozione confessionale. Per Brodskij il Natale è anzitutto un evento che si inscrive nel flusso del tempo — in ciò che lui stesso chiama chronos — e che ritorna come una necessità, non come un atto di fede.

Lo dice con chiarezza quando ricorda che tutto ebbe inizio da un’immagine: un’Adorazione dei Magi ritagliata da una rivista polacca e appesa su una stufa in una dacia a Komarovo. Non Pasternak, non Eliot, ma un’immagine. Lo colpiva quella concentrazione del tutto in un unico luogo, la grotta come rifugio, come cappuccio tirato sopra la testa per isolarsi dal mondo. È da qui che nasce la sua poesia natalizia: non da una teologia, ma da una forma di raccoglimento.

La grotta, in Brodskij, non è il punto di partenza di un’espansione cosmica, ma uno spazio minimo in cui tutto si ritrae. È un luogo di concentrazione, non di irradiazione. Questa scelta non è solo formale. Quando Vail gli chiede se sia un credente, Brodskij risponde con esitazione: a volte sì, a volte no. Non frequenta la chiesa, celebra il Natale il 25 dicembre e non secondo il calendario ortodosso, perché — osserva — la tradizione natalizia è molto più articolata nella Chiesa romana. “Là dove tutto è iniziato, è dove tutto comincia”, dice. Non è una dichiarazione di fede, ma di fedeltà a un’origine. Il cristianesimo, per lui, è più una lingua che una confessione.

Quando l’evento è presente, il linguaggio si ritrae. Non per pudore né per insufficienza, ma per necessità. Ciò che è già accaduto non ha bisogno di essere riempito. Se nella poesia della vigilia l’assenza era così marcata da diventare visibile — la grotta vuota, i Magi smarriti, lo spazio in attesa — qui l’operazione si rovescia. La presenza c’è: il bambino è nato, gli animali sono nella grotta, la stella veglia dall’alto. Ma invece di espandersi, questa presenza si contrae. La stella non diffonde luce, non crea atmosfera: isola, focalizza.

Il bimbo era un punto solamente. E un punto era la stella.

Due punti nello spazio. Nient’altro.

Il mondo è misurato dallo sguardo fragile del neonato: tutto gli appare enorme — il seno della madre, il respiro caldo del bue, i Magi con i loro doni. Ma Brodskij riduce l’evento all’essenziale e traccia una relazione. Il bambino e la stella sono collocati agli estremi dell’universo, “giusto dall’altro estremo”, e tenuti insieme non da un movimento, ma da uno sguardo.

Con gran circospezione, senza neppure un battito di ciglia,

tra rade nubi, di lontano, dalle profondità del Cosmo,

la stella fissava nella grotta il bimbo sulla greppia.

Non uno sguardo che interviene o protegge, ma uno sguardo che tiene. A distanza. Senza invadere. Il bambino, nella sua fragilità, non è solo; la stella, nel silenzio cosmico, non è sola. Sono orientati l’uno verso l’altra. Brodskij chiama questo legame con una precisione estrema: lo sguardo di un padre.

È un asse minimo che collega la terra al cosmo. Il bambino non redime il mondo; lo rende, forse, orientabile. La stella non scalda: permette soltanto di non perdersi.

Buon Natale.